2023年のNHK大河ドラマは「どうする家康」。ドラマで家康はどこにいたか? 出来事の場所は地図上のどこで、どんな地形か? 東海道は家康が定めた五街道の一つ。家康の関連史跡も多くあり、ウォークマップ『ホントに歩く東海道』でその場所を確かめることができます。マップで確認できれば、よりドラマを楽しめ、興味が湧きます。せっかくなのでドラマに沿いながら、マップに出ている範囲ではありますが、参考個所をご紹介していきます。私たちも「あそこがそうだったのか!」と再発見があり、楽しい作業です。マップを持って、ぜひ訪ねてみてください。

第5回目の放送は、家康の母親である於大(おだい)が一家で岡崎城へおしかけ、家康は駿府に残した妻瀬名と二人の子どもが心配で、なんとか連れ戻そうとし、失敗するというものでした。

| もくじ ●第5回「どこにいる家康」▼動静 ●第5回「どうする家康」の舞台関連マップ ●第5回「どこにいる家康」発展編(by(し)) 1.久松家の3人の異父弟たち 2.本多家と田中城 3.三河の味噌=八丁味噌 ●ギャラリー |

第5回「どこにいる家康」▼動静

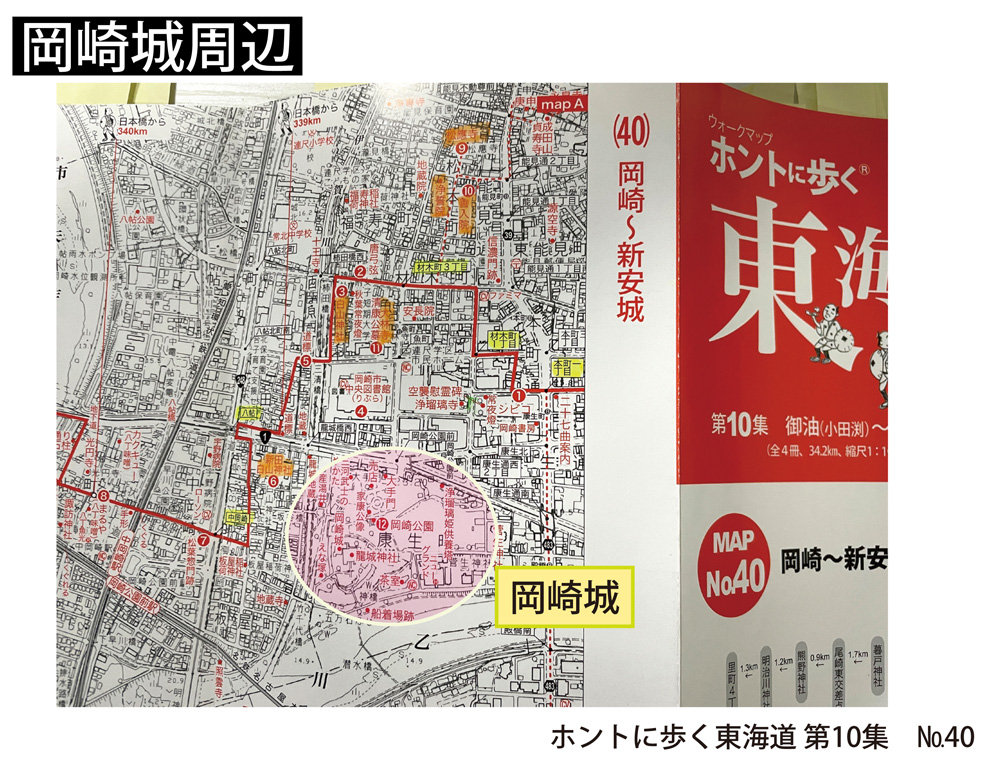

▼00分 岡崎城<「ホントに歩く東海道」第10集 No.40 mapA12>

久松長家に嫁いだ於大、家族で岡崎城へおしかける。

♪音楽「どうする家康 メインテーマ~暁の空~」

▼13分 服部半蔵の畑・館<伊賀市>

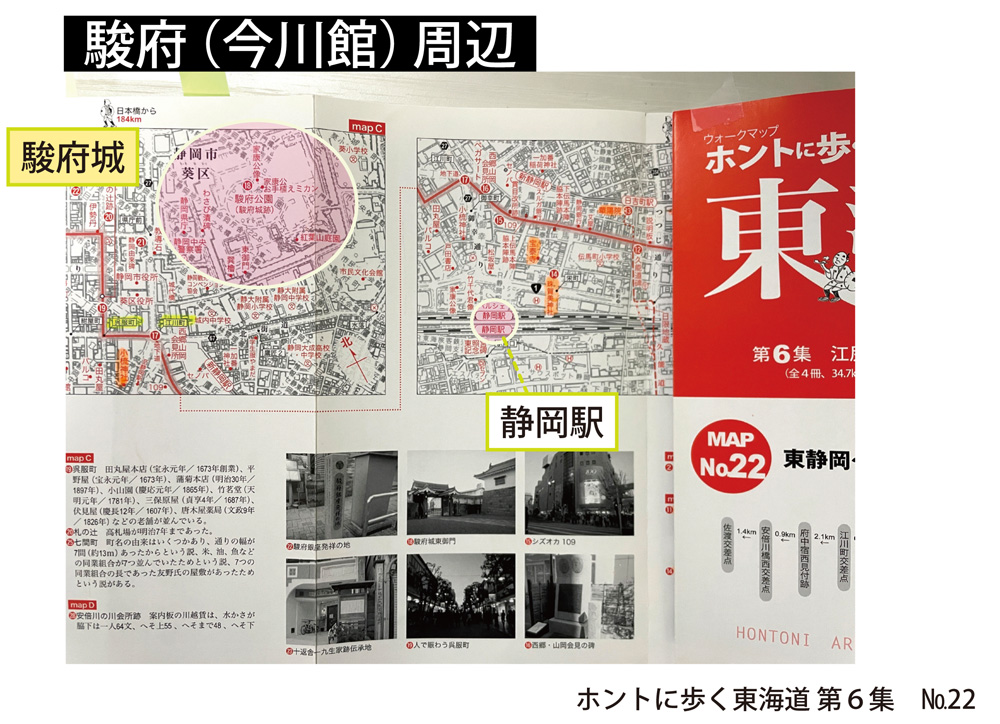

▼19分 駿府 今川館<駿府城付近 第6集 №22 mapC18>

関口家。鵜殿氏出てくる。スパイ田鶴登場。

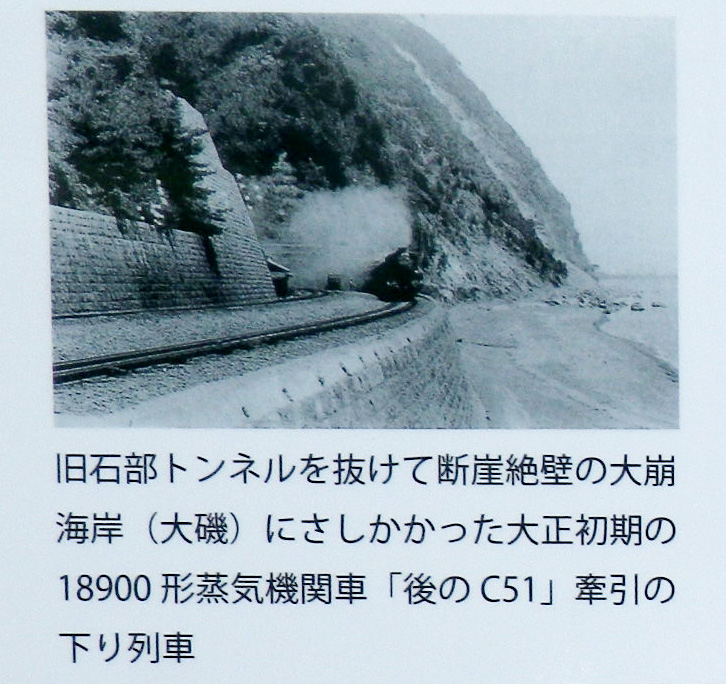

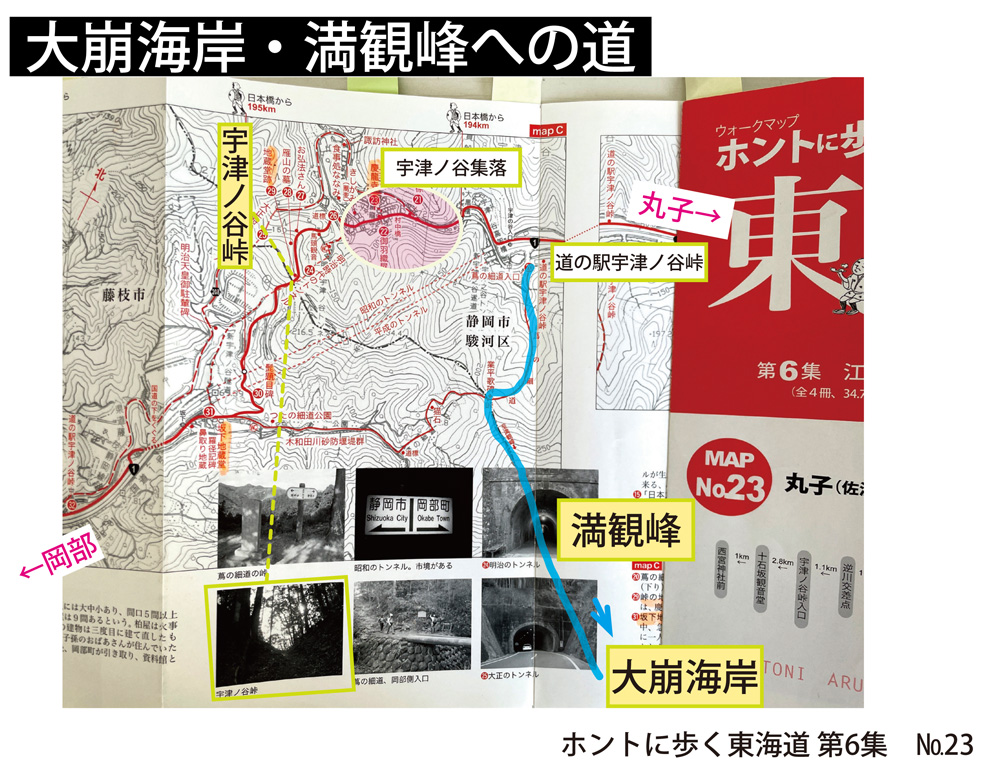

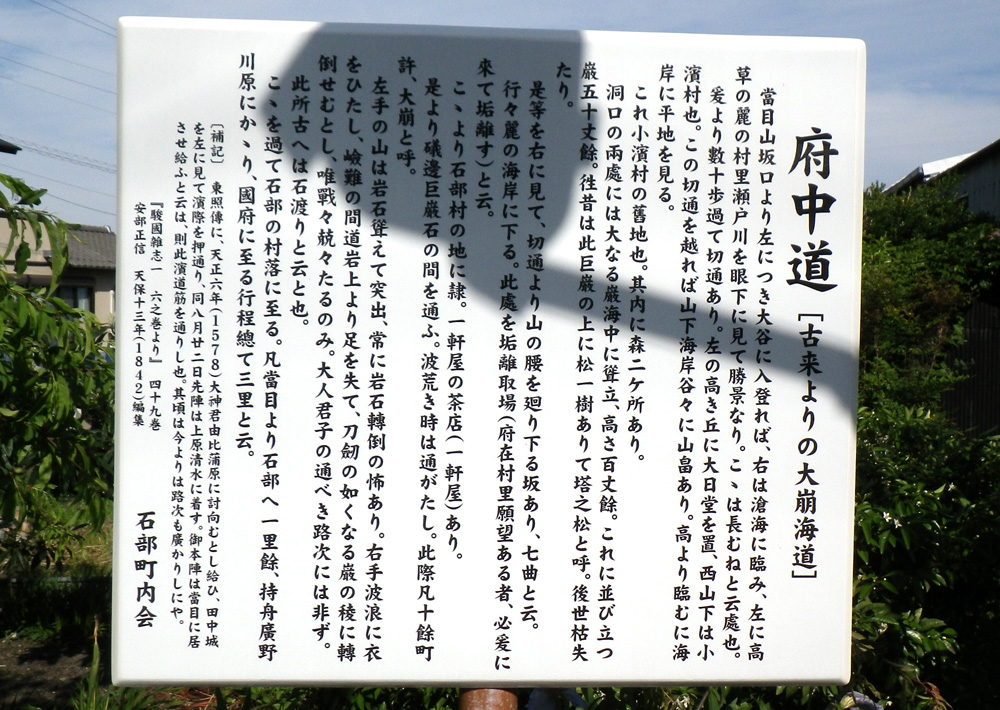

▼24分 大崩海岸<静岡県静岡市駿河区石部>

瀬名奪還作戦の服部党の拠点。「東海の親不知」と言われた断崖絶壁の海岸という。

東海道では宇津ノ谷峠だが、平安時代、蔦の細道の峠から焼津市と静岡市の境を駿河湾へ向かって下りていったあたり。

編集部も満観峰を経て用宗駅へ下りた。途中の眺めはよかった。(ギャラリー参照)

▼26分 駿府 今川館<駿府城付近 第6集 No.22 mapC18>

関口家とらわれの寝室。巴(真矢ミキ)「三河の味噌は好きじゃ」発言。

▼29分 大崩海岸<静岡県静岡市駿河区石部>

服部党、酒盛り。

▼31分 駿府 今川館<駿府城付近 第6集 No.22 mapC18>

お田鶴(たづ)「何でも話してくださいね」 瀬名「歯が痛うございます」

▼32分 岡崎城<第10集 №40 mapA12>

▼33分 駿府 今川館<駿府城付近 第6集 No.22 mapC18>

服部党、瀨名を盗みに入るも、やられる。

▼37分 大崩海岸<静岡県静岡市駿河区石部>

服部半蔵、駿府から戻る。

▼38分 駿府 今川館<駿府城付近 第6集 No.22 mapC18>

関口家逃げられず、巴泣く。

▼39分 服部半蔵の畑・館<伊賀>

▼39分 駿府 今川館<駿府城付近 第6集 No.22 mapC18>

鵜殿氏、今川氏真に褒められる。関口家、死罪となる。

▼41分 岡崎城<第10集 No.40 mapA12>

元康(家康)、奪還作戦失敗し落胆。

「紀行潤礼」<三重県伊賀市>

忍者の携帯食「鉄砲漬」は伊賀盆地特産の白瓜を使用。

(こ)記録

第5回「どうする家康」の舞台関連マップ

今回の特に関連マップ

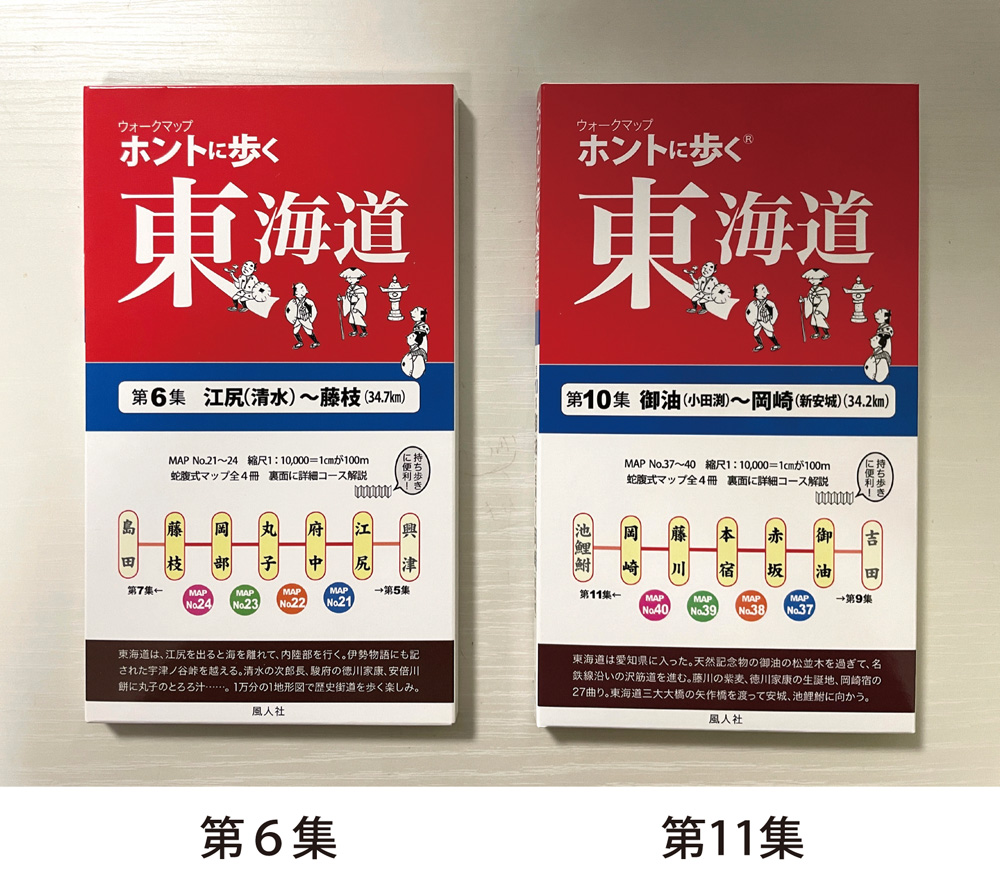

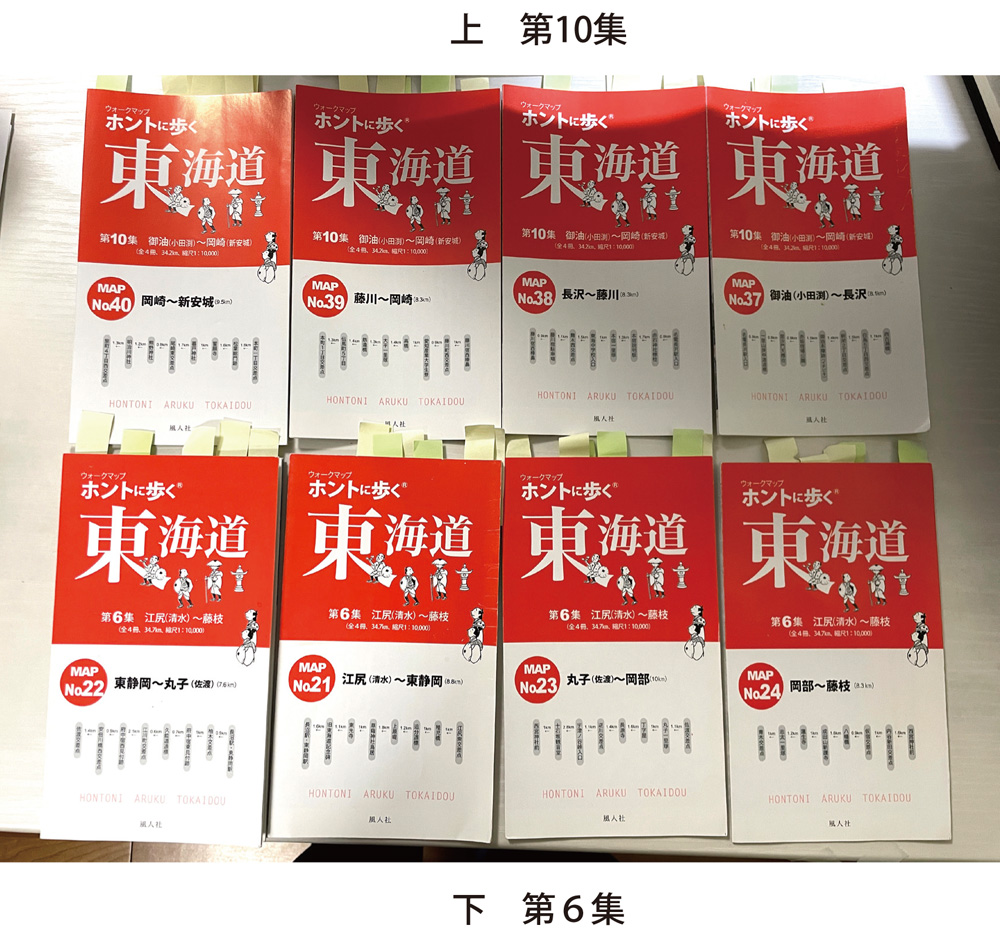

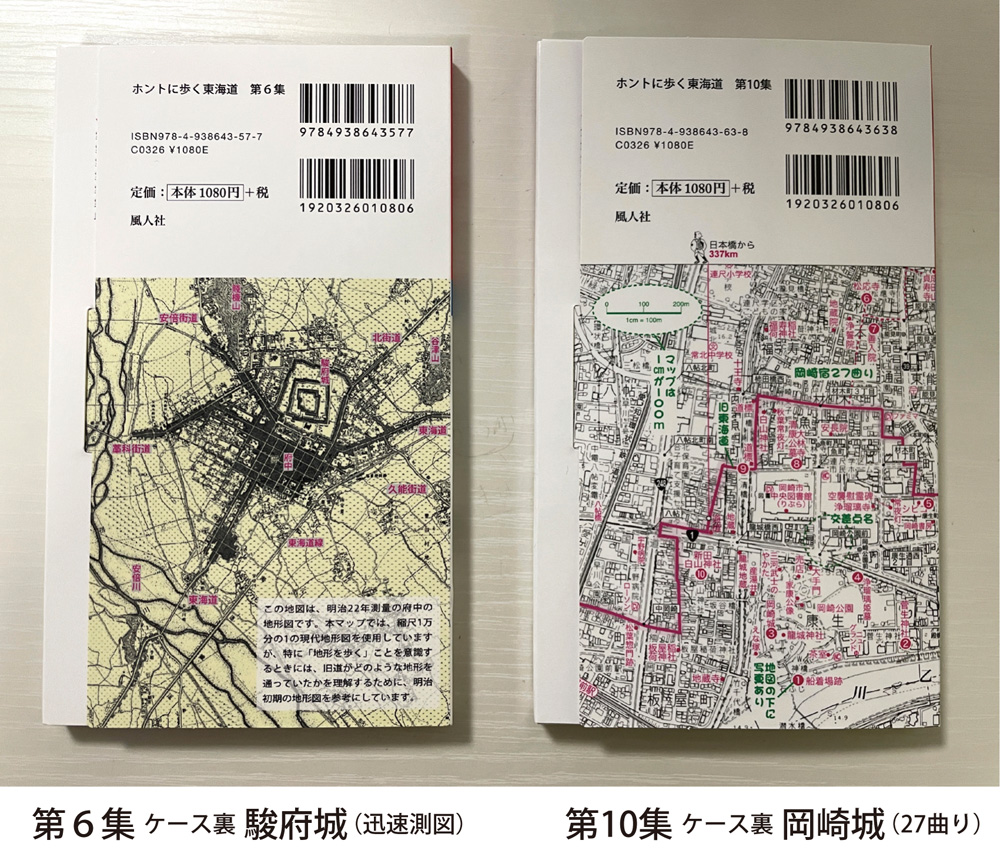

『ホントに歩く東海道』第6集(江尻〜藤枝)

『ホントに歩く東海道』第10集(御油〜岡崎)

どこにいる家康 発展編(by(し))

「どうする家康」は登場人物が多い上に細く描写され、ついていくのが大変です。弊社の歴女スタッフ(し)さんの解説で、だいぶ親しみが持てるようになりました。第5回目は、あまり、舞台として東海道を想起するものはありませんでしたが、登場人物にまつわる史跡は東海道に多くあります。

今回は特に、家康の母・於大(おだい)が松平家を出たあとに嫁いだ久松家と、本多正信について掘り下げます。そして、瀬名の母親が発した「三河の味噌は好き」をすかさず捉え、八丁味噌についても触れています。

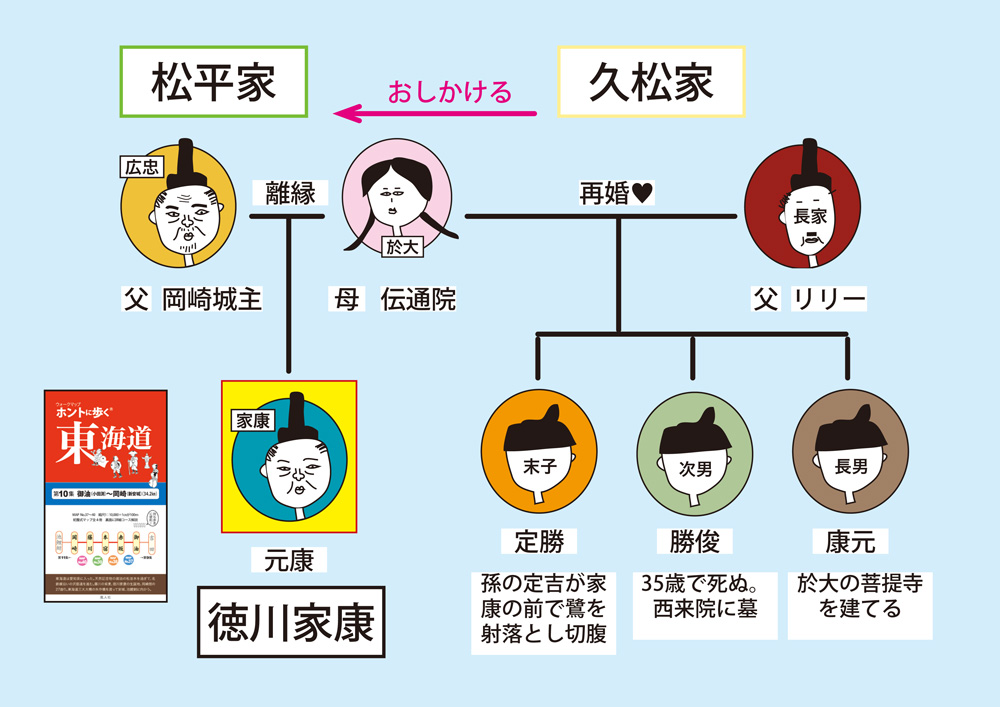

1.久松家の3人の異父弟たち

菅原道真の孫が祖と言われる久松氏は、尾張国守護斯波氏の家臣で、織田氏に従う。久松長家(俊勝)が水野信元の妹・於大と再婚した後、息子・元康(家康)との縁で松平家に臣従し、松平の姓と葵の紋章を許される。

於大と久松長家の間には、元康の異父弟となる三人の息子が生まれた。松平康元・勝俊・定勝(久松家は、前妻との子・信俊が継いだ)。

◎長兄 康元

第3回で紹介したように、初代関宿城主となり、母於大の菩提寺光岳寺を創建。伊勢長島藩に移封された孫の康尚は、長島にも光岳寺を作る。

▼光岳寺 別冊佐屋街道 No.4 mapD30(どこにいる家康第3回参照)

◎次兄 勝俊

駿河国の久能城を与えられたが、兄弟たちに先立って天正14(1586)年に35歳で死去。墓は、浜松宿と三方原追分を結ぶ姫街道沿いの西来院。

勝俊の子孫は、のちに下総多古(千葉県多古町)に所領を与えられ、多古藩主として明治維新を迎える。

西来院には、家康の妻・瀬名(築山御前)の墓碑がある月窟廟もある。

築山御前関連の史跡は各地にあり、今後の物語の展開とともに、少しずつご紹介します。

▼西来院 別冊姫街道 No.8 mapB14 写真14(月窟廟)

参道の六地蔵は、貞享元年(1684)のもの。

◎末っ子 定勝

三兄弟の中で最も出世。関ケ原の戦いで掛川城を守った功績で掛川城主に、さらに元和3年(1617)には桑名城に移封された。

▼掛川城 第7集 No.27 mapE44 コラム

▼桑名城 第11集 No.44 mapB31、33

桑名城は関ヶ原の戦いの後、四天王の一人本多忠勝が城主となり(城址の九華公園に忠勝像がある)城郭や城下町を整備したが、忠勝の孫忠刻と家康の孫千姫の婚姻を機に本多家が姫路に移封となり、代わって松平定勝が桑名に入った。

親藩大名として功を成したが、嫡男の定吉が19歳の若さで切腹死をとげる悲劇に見舞われる。藤枝の真如寺に、定吉の墓と定勝が描かせたという肖像画がある。

▼真如寺 第7集 No.27 mapD41

定吉の切腹は、家康の面前で鷺を射落としたことを咎められたのが原因とされる。田宮虎彦がこの事件をテーマにした『鷺』という短編を書いている。登場人物全員が不幸な非常に暗い小説。若者の閉塞感と集団的狂気は、現代にも通じるものがある。

嫡男定吉の死後、次男の定行が松平家を継ぎ、伊予松山に入封、明治維新まで続く。元禄の赤穂事件では、細川・毛利・水野家とともに、江戸藩邸で10名の赤穂浪士を預っている。

2.本多家と田中城

今回初登場の本多正信。

四天王の忠勝と同じ名字でややこしいが、大元ではつながっているけど、親戚ではないという。嫡男正純の代で政争に巻き込まれ失脚するが、正信の弟正重の系譜は大名として若年寄や老中も出し、享保年間に藤枝の田中藩主となって明治維新まで続く。

その田中城は、家康の死因と言われる「鯛の天ぷらの食べ過ぎ」の舞台という、あまり有難くない評判を背負うが、家康が鷹狩りで20回以上も訪れたお気に入りの城。田中城へ通じる御成街道に馬上の清水など家康ゆかりの場所が残る。

▼御成街道 第6集 No.24 mapB19

東海道鬼島一里塚跡の少し先、葉梨川にかかる八幡橋から分岐する

▼田中城 第6集 No.24 mapB20 写真20付近 堀の模型(解説面)

もともと西駿河の要として今川氏が築城。武田信玄に攻められ武田の城となる。武田勝頼の死後、穴山梅雪の仲介で徳川家康の支配下となり、何度も城主が替わったが、享保15年(1730)本多正信の弟正重系の正矩が4万石で封じられ、明治維新まで続いた。

▼蓮生寺 第6集 No.24 mapC31

蓮生法師となった熊谷直実に帰依した藤枝の長者が建てた寺。田中城主である本多氏代々の菩提寺となった。「月の沙漠」の作詞者、加藤まさをの墓もある。

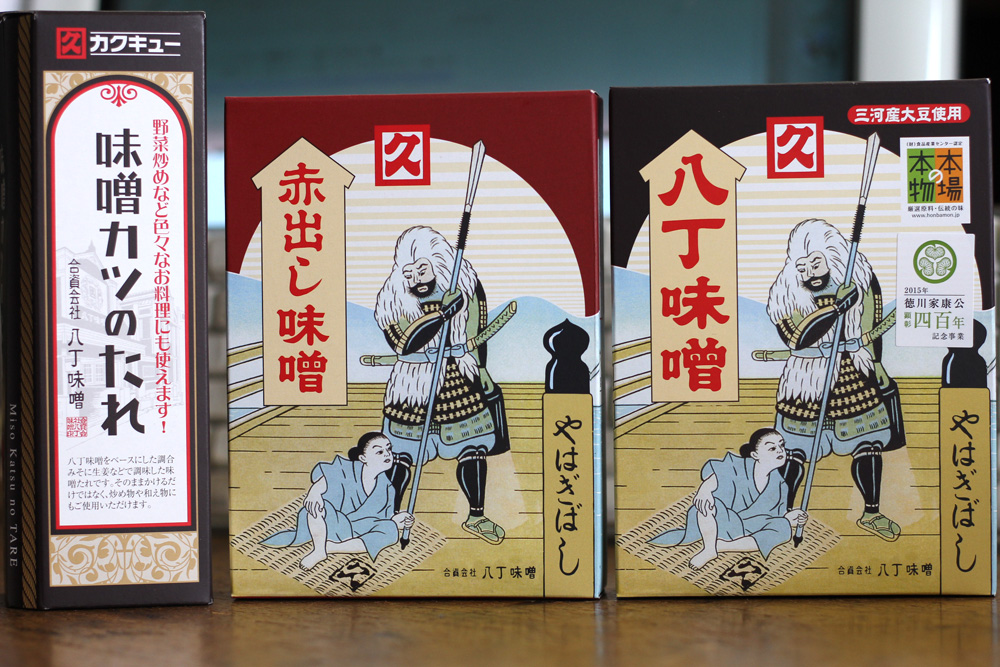

3.三河の味噌=八丁味噌

瀬名の母が「三河には行きたくないけれど、三河の味噌は好き」と言っていたのは、八丁味噌のこと。

「岡崎城から八丁の距離」にあるので八丁味噌という。

延元2(1337)年、弥治右エ門が創業した「まるや」と、正保年間(1644-48)に早川久右衛門が創業の「カクキュー」が、今も八丁味噌を造り続け、工場見学の観光客で賑わっている。

岡崎の八丁味噌は、NHK朝の連続テレビ小説「純情きらり」(2006年)の舞台になっている。

▼まるや・カクキュー 第10集 No.40 mapA8

どこにいる家康 第5回 ギャラリー

Pingback: どこにいる家康 第16回「信玄を怒らせるな」 | 風人社の窓