11月25日(土)、第2回目の「ホントに歩く ぐるっと世田谷一周「区境」ウォーク」を歩きました。

今回は天気に恵まれ、あたたかな、よい歩き日和でした。

12時に小田急線喜多見駅に集合し、11名で喜多見から下高井戸をめざし、世田谷区境を歩きました。

「世田谷区境ウォーク」は総周囲56キロを4回で歩きます。各回を平均14㎞としていますが、喜多見から下高井戸は入り組んだ区境が多いため、19㎞近くになってしまいます。それで、杉並区上高井戸一丁目が食い込んでいるところをショートカットする計画に変更しました(駅で言うと京王線芦花公園、八幡山)。

しかし、この時期は日が暮れるのが早く、16時を過ぎると暗くなり始めるため、17時にゴール手前の上北沢駅で終了となりました。

驚いたのは、参加者のみなさんの健脚ぶりでした。ペースも落ちず、上北沢に着いた時も、まだまだ歩けそうな感じでした。

入り組んだ区境を歩いている私たちは、はたからは、「無駄な動きで移動していく集団」に見えるかもしれませんが、そんな体験を共有してくださったことを貴重に感じます。今回は、国分寺崖線の上からの眺めも楽しみましたし、接する自治体の異なるマンホールもたくさん見ることができました。烏山の寺町では、一番北にある(区境に近い)高源院に寄って鴨池を見たり、盛りだくさんなウォークとなりました。

次回第3回は、12月17日(日)下高井戸から駒沢公園になります。3回目からの参加も大歓迎です。

一緒に世田谷の区境を歩きましょう。

(こ)記

以下に第2回目の記録メモを記します。

第2回 ホントに歩く ぐるっと世田谷一周「区境」ウォーク(喜多見〜下高井戸)(終了)

日 時:2017年11月25日(土)

集 合:12時 小田急線喜多見駅改札

解 散:17時 京王線下高井戸駅(実際は上北沢駅でした)小田急線喜多見駅(集合)→きたみふれあい広場→野川→三つの境接触地点その1→調布市入間町・世田谷区成城→京王線仙川駅東側→旧甲州街道→国道20号→三つの境接触地点その2→中央自動車道をくぐる→カニの爪みたいな区界→烏山の寺町→三つの境接触地点その3→環状八号線→上北沢→桜上水駅→下高井戸駅(解散)

第2回目(喜多見〜下高井戸)で通過した区境=狛江市、調布市、三鷹市、杉並区

| 狛江市 | 木はイチョウ、花はツツジ、鳥は制定していない | 渡来人の高麗(こま)の人が住む入り江から、「狛江」という説。 |

| 調布市 | 市の木はクスノキ、花は百日紅、鳥はメジロ | 昔の税金「租庸調」の調(その土地の特産物)で布を納めたことに由来。 |

| 三鷹市 | 市の木は、いちょう、市の花は、はなかいどう | 諸説あるが、江戸時代、世田谷領、野方領、府中領の三領にまたがる鷹場の村であったことによる。 |

| 杉並区 | 区の花はサザンカ、樹木はちろんスギ | 江戸時代初め、領地の境界として青梅街道に沿って植えられた杉並木に由来する。 |

| 世田谷区 | 木はケヤキ、花はサギソウ、鳥はオナガ | 世田谷は「せたかい」ともいい、世田ヶ谷、瀬田茅、瀬田萱、瀬田谷などの当て字もあった。瀬田の谷地が由来。 |

◎第1回目(二子玉川〜喜多見)のレポートは →こちら

第2回目のポイントです。(行っていないところもあります)

1喜多見駅

世田谷区最西端の駅です。世田谷区と狛江市の区市境上にあります。

2梅むら

第1回目に通った喜多見の鎮守、氷川神社にまつわる「縁起餅アボヘボ」を売っています。

3世田谷区喜多見と狛江市の区境を進みます。

4喜多見ふれあい広場

トイレ休憩をしました。展望広場からは富士山や大山が見えます。

広場は、国分寺崖線の緑地にあります。

野川沿いにあり、多くの方が散歩を楽しんでいました。

野川左岸のビジターセンターは、財団「世田谷トラストまちづくり」が運営しており、野川や周辺の自然に関する情報や、自然やまちづくりに関する多数の蔵書を見ることができます。

http://www.setagayatm.or.jp/trust/map/vc/

5野川は、国分寺市から流れ出す全長22kmの川。

野川北縁に沿った国分寺崖線は、多摩川の侵食による河岸段丘。このあたりも昔は多摩川の流路だったそうです。

6谷戸橋

区境は川の中を通っているため、谷戸橋で野川を渡ります。

7ビール坂緑地

野川から成城の台地に向かって国分寺崖線を登る坂。

坂の下にサッポロビールの社員寮やスポーツ施設があったことから「ビール坂」と呼ばれたそうです。

現在は、パークシティ成城というマンションになっています。

8今回の見所ポイント、三境集合点その1です。

世田谷市、狛江市、調布市が接しています。

9ビール坂を登り、清稲荷神社に出ました。

国分寺崖線上の神社で、眺めがいいです。

ここは調布市です。

10野川の東側は成城地区です。

成城は、成城学園の移転がきっかけでできた町です。成城学校が1923年の関東大震災をきっかけに分離し、成城学園が1925年に成城に移転しました。

当時の成城は雑木林が広がっていましたが、学園が土地を購入して開発・分譲すると同時に小田急線も誘致し、1927年の小田急線開通当初から「成城学園前駅」も開設されました。

11調布市成城物件「成城」の名前にあやかる物件も多数。

調布市と世田谷区の区境を進みます。

12烏山通りを進みます。

バスがよく通ります。

区内を通る電車は横の線(東西)ばかりのため、縦の線(南北)を走るバスは重要な交通網です。

「しば田」というラーメン屋さんに行列ができていました。

13給田一三号橋で京王線を跨ぎます。

京王線の仙川駅は半地下です。国分寺崖線上の高台にあり、大正2年に京王線が開通した当時は急勾配のため、乗客が下りて電車の後押しをしたという話も残るそうです。その後、掘り割り形式にして、半地下駅になったそうです。

給田一三号橋は、給田一丁目と三丁目が京王線で区切られていて、その境に架かっているからでしょうか。

14五街道の一つ甲州街道旧道を横切りました。

甲州街道は日本橋、八王子、甲府を経て信州の下諏訪に至る約200㎞の道で、一里塚跡が仙川駅入口にあります(石碑のみ)。日本橋からは5里目、約20kmです。

15仙川を渡ります。

仙川は小金井市が源流で20.9km。世田谷区で野川に合流します。

読みは「せんかわ」と濁らない。駅名は「せんがわ」です。

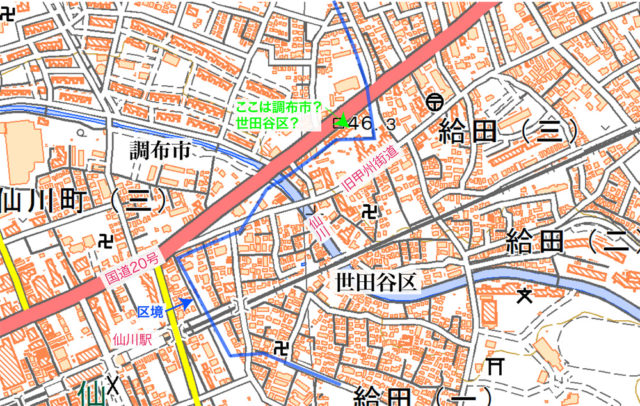

16ここは世田谷区?調布市?

17三境集合点その2です。

世田谷、調布、三鷹。三鷹市のマンホールは「三」と「鷹」です。

三鷹は西の方と思っていたので、世田谷と三鷹が接しているのは、意外でした。

18中央自動車道をくぐります。

現在、市区境付近は、東京外かく環状道路・中央ジャンクション建設地の工事をしており、建設予定地として周辺の多くの土地が杭やフェンスで囲われていました。

19北烏山七丁目に三鷹市牟礼二丁目が食い込んで、カニのハサミのような形をしています。

なぜこんな形になった理由は、よくわかりませんでした。

世田谷区に問い合わせたところ、湧水が豊富で、合併などの話が進まなかったためではないかとのことで、さらに調べたいと思います。

参加者の方が、この区界沿いの歩道を見て、この暗渠は北沢用水ではないかと教えてくださり、そのことと境界が関係しているのかもしれません。

一緒に歩かせていただくといろんな意見を聞くことができて、このウォークはとても面白いです。

世田ヶ谷市に食い込む三鷹市牟礼二丁目。青線が区市境で、赤線が実際に歩いたルートです。食い込み部分は家があったりでその通りに歩くことはできませんが、部分部分の境を見る事はできます。烏山の寺町には名前の通り、寺マークがいっぱいあります。

20牟礼の幅を感じる参加者のみなさん

21花と緑の広場(三鷹市)でトイレ休憩をしました。

22寺町通り

大正12(1923)年の関東大震災の後、浅草、築地、本所、荒川など都心部から移転してきた寺院が集まったのが始まりです。

その後も区画整理や戦火で焼失した寺が加わり、現在、26寺が連なっているそうです。

世田谷区HPによると、「小京都と呼ばれるように、ここが東京かと思うような、白壁の連なりが落ち着いた雰囲気をかもしだしています」という、すてきな場所です。

23高源院では、弊社の歴女スタッフ(し)が烏山寺町と高源院について説明しました。

高源院は、品川の東海寺の塔頭でした。

明治以降廃寺になっていたのを、昭和14年に寺町に移ってきました。弁天堂への橋で記念撮影をしました。

鴨池は、シベリアからの鴨が飛来するから鴨池とも。鴨池は、目黒川の源泉の一つです。

品川当時の高原院は、目黒川沿いにあったので、上流のこの地に決めたという話も伝わるそうです。

(し)は、以前から烏山の高原院は知っていたが、平岩弓枝さんの『御宿かわせみ』にこのお寺のことが出てきて、まさかそのお寺が移転してきたとは思わなかったと、びっくりしていました。

境内の墓地には、漫画家の園山俊司さんのお墓もありました。墓碑には漫画が描かれていました。「ギャートルズ」「ペエスケ」などが描かれています。

個人的には、墓と畑の共存が、今回のウォークで一番の衝撃でした。

24三境集合点その3。國學院久我山のあたりです。

世田谷、三鷹、杉並が交わります。杉並区は「練馬」ナンバーですが、平成26年11月から「杉並」ナンバーが導入され、「杉並」ナンバーも多く見ました。

25都営住宅の前に、庚申塔の道標があります。

側面に、「左 ふちう道」「右 井ノ頭道」と彫られています。

ここより西にあったそうで、多分、三境合流点のあたりではないかとのことです(これも参加者の方からのご示唆)。

両側には、

26玉川上水のここからが暗渠になるという浅間橋に寄ろうと思っていたのですが、時間切れで諦めました。

玉川上水は、江戸時代に玉川兄弟が私財を投じ、多摩川から江戸まで引いた用水です。

太宰治が入水自殺したことでも有名。羽村取水堰から四ツ谷大木戸に至る延長約43km。区境付近の浅間橋から四ツ谷までは、ほぼ暗渠です。

右の道が区境で、中央自動車道を再度、くぐります。

27北烏山一丁目 上北沢三丁目まで3kmちょっとをショートカットしました。

Bのところです。

28環状八号線「かんぱち」を境橋歩道橋で渡ります。

29変電所の脇を通り、暗くなりつつある杉並区との区境の道をひたすら歩きます。

30今は水道局が管理する土地(右側の水色の塀部分)には、かつて世田谷市場があったそうで、場内の食堂がいろんな意味でよかったそうです。

砧にも市場があるそうです。

31三菱東京UFJの角を曲がると上北沢駅です。5時近くになったため、今回はここで終了しました。

ご参加くださったみなさま、どうもありがとうございました。

有志の参加者のみなさんで駅前の居酒屋で懇親会をしました。

以下は予定の下高井戸までのポイントです。

残念ながら回れませんでしたが、よろしければご自身で、3回目の12/17のスタート前などに歩いてみてください。

32甲州街道と京王線の間の道が杉並区との境。

細い道ですが、区界を確認しながらのよい道です。

33桜上水は京王線の駅が桜上水と付けられたことによる地名だそうです。

玉川上水の堤に植えられた桜並木から、昭和12(1937)年、「京王車庫前」から改称しました。駅名としては1937年より使用。日大など学校が多い。

ちなみに、駅名由来地名は、先の成城学園の他、区内では梅ヶ丘もあります。

34荒玉水道道路と交差

桜上水駅のすぐ先で、荒玉水道道路と交差します。水道道路は、前回のウォークでも見ました。

真っ直ぐで、ここから杉並区梅郷まで続いています。線路に分断されているところには、東京下水道局の看板が立っていました。

35線路を渡り赤堤に入ります。

36下高井戸駅

下高井戸という地名は世田谷区にはありません。

駅は世田谷区にあり、ホームは松原三丁目と赤堤四丁目にまたがっています。

下高井戸は甲州街道の宿場でした。内藤新宿が開設される前は、日本橋を発って最初の宿場。

「高井戸」の名は、宗源寺の不動尊高井堂が変化したものだそうです。

第3回目は、ここからのスタートとなります。

よろしくお願いいたします。

おまけ。北烏山七丁目の食堂。区境はこのお店の裏の道になります。

Pingback: 第3回 ホントに歩く ぐるっと世田谷一周「区境」ウォーク(下高井戸〜駒沢大学) | 風人社の窓

Pingback: | 風人社の窓